白明團隊合作取得昆蟲多樣性監測裝置及生物地理區劃理論新進展

近年來,昆蟲多樣性的快速下降引起了昆蟲學家們的高度關注。為更好應對這場多樣性危機,必威精装版app西汉姆联 白明團隊與英國自然曆史博物館Alfried團隊於2017年聯合提出了“SITE-100”(Site-based, Insects, Taxonomy, Environment, 100)國際大科學計劃,擬通過在全球定點布設長期樣地,定量評估昆蟲多樣性格局及其與環境之間的關係,以期揭示全球生物多樣化的變化模式和機製。

近期,白明團隊分別聯合英國自然曆史博物館Alfried Vogler團隊、韓國首爾大學Seunghwan Lee教授、安徽師範大學聶瑞娥團隊等,創製一種基於新型近光式昆蟲燈誘器(Portable Funnel Light Trap,PFLT),為夜間昆蟲多樣性定量監測提供新方案;以SITE-100秦嶺樣地鞘翅目葉甲科昆蟲為研究對象,利用線粒體基因組學證據,揭示位於古北區與東洋區交界處的秦嶺昆蟲群落的係統發育起源。相關成果分別發表在Insects和Journal of Biogeography期刊上。

1. 設計和評估新型近光式昆蟲燈誘器(Portable Funnel Light Trap,PFLT),加快節肢動物生物多樣性的發現速度

2024年1月1日,Insects刊登了題為“Designing and Evaluating a Portable UV-LED Vane Trap to Expedite Arthropod Biodiversity Discovery”的文章。李升炫(Seunghyun Lee)博士為第一作者和通訊作者,Seunghwan Lee和白明研究員為共同通訊作者。

生物多樣性關係人類福祉,是人類賴以生存和發展的重要基礎。昆蟲是生物多樣性的重要組成部分。近年來,多項研究表明昆蟲多樣性正在快速下降,亟需采取有效保護措施。開展多樣性調查與監測是保護的前提與基礎。目前,因受基礎設施等條件限製,部分地區如新熱帶區、熱帶區、東洋區,以及一些偏遠的島嶼、森林等地區的多樣性調查基礎薄弱。燈光誘捕法是采集昆蟲最有效的方法之一,但傳統方法雖然可以獲得幾公裏外趨光昆蟲的樣本,但所需設備笨重、組裝流程複雜,不適在偏遠地區使用。更重要的是無法精準獲得百米範圍內的夜行昆蟲多樣性動態,無法支撐區域性昆蟲多樣性定量評估的需求。

PFLT的設計和組裝(白明團隊供圖)

白明團隊與合作者共同開發了一種基於UV-LED的新型近光式昆蟲燈誘器(Portable Funnel Light Trap,PFLT)。通過模塊化、小尺寸設計,使得PFLT主要具備如下特點:(1)近距離誘集昆蟲,可獲得標本精確的位置信息;(2)持續時間長(可以超過11個小時或更長時間),節省人力;(3)被動式采集,價格低廉,可大規模布設;此外,該裝置還具有易安裝、體積小、質量輕、結構簡單、適用於多種生境類型下的多個昆蟲類群的采集。PFLT作為一種新型的、低成本的昆蟲采集裝置,適合在具有挑戰性的野外條件下采集昆蟲,特別是在未充分開發的地區和棲息地。高便攜性和成本效益使其成為在更廣泛的環境中進行生物多樣性研究的理想選擇,為基於樣地進行長期監測以探索昆蟲多樣性格局和形成機製的“SITE-100”項目提供了又一種新型被動式采集方式,為昆蟲多樣性監測的定量化、可重複性、長期監測提供了一個新的解決方案,為“下一代分類學”的發展注入了新的動力!

文章鏈接:https://www.mdpi.com/2075-4450/15/1/21

2. 探究古北區與東洋區交界處昆蟲區係係統發育起源:基於“樣地”線粒體基因組學證據

2024年3月5日,Journal of Biogeography刊登了題為“Phylogenetic origin of an insect fauna at the boundary of the Palaearctic and Oriental realms: Evidence from ‘site-based’ mitogenomics”的文章。安徽師範大學聶瑞娥特任教授為第一作者(白明研究團隊成員),中國科學院動物所楊星科研究員和英國帝國理工大學Vogler教授為共同通訊作者,SITE-100國際團隊部分成員參與本項目工作。

無脊椎動物物種多樣性豐富但缺乏分類學和物種分布信息,這使得全球範圍內探究其生物地理學存在很大的挑戰,同時也限製了理解地理區係之間的邊界及其形成機製。基於樣點宏基因組分析方法可以推斷生物地理之間原位物種的形成機製,自2016年開始,聶瑞娥特任教授在楊星科研究員和Alfried Vogler教授的建議下開展秦嶺山脈葉甲科區係的研究,秦嶺山脈隸屬於SITE100的計劃之一的樣地,是該計劃在中國最早利用“樣地法”探究生物多樣性研究的樣地,秦嶺地理位置特殊位於古北區和東洋區的交接地帶,為了探究秦嶺山脈的邊界問題,本研究選取分類學、係統學研究基礎較好的葉甲科昆蟲為研究對象,基於622個線粒體基因組數據對秦嶺山脈區係組成及形成機製進行分析,除了秦嶺山脈之外,還選取了古北區(Iberian Peninsula; 195 taxa)、東洋區(Borneo, Sabah; 205 taxa)、新北區(Panama; 96 taxa)及標本較少的其他3個區係等,其中秦嶺、古北區、東洋區和新北區的樣點均隸屬於SITE-100的樣地。通過係統發育分析、分歧時間估計、祖先分布區重建等多維度分析,證明了秦嶺山脈葉甲科昆蟲存在東洋區和古北區兩個區係成分,遷入率很高尤其是以東洋區為主螢葉甲亞科,而以古北區為主的葉甲亞科較少,相對於古北、東洋和新熱帶區,秦嶺的原位物種形成較少,秦嶺葉甲年齡一般在20Ma以內。同時,該研究還表明基於樣點的宏基因組方法在地理區劃水平上展示了清晰的區劃分支,說明它可以用於研究群體生物地理區劃相關問題,比如主要區係邊界產生和維持機製等。該研究是利用“SITE-100”樣地數據解決昆蟲地理區係問題的一個典型案例,為無脊椎動物地理區係研究提供了新的研究方法,為“下一代分類學”的內涵形成和路徑探索提供了有力支持。

係統發育樹及所用樣本分布圖(安徽大學聶瑞娥教授供圖)

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbi.14821

PFLT是白明團隊研發的又一種新型被動式野外監測裝置,基於線粒體基因組學數據探索生物地理格局是利用“SITE-100”樣地數據解決重要科學問題的一個重要探索,結合此前團隊創製的避水集蟲器(WET)(Lee et al., 2023 Methods in Ecology and Evolution)、表型編碼網絡PENet(Zhao et al., 2023 Methods in Ecology and Evolution)、利用GPUs創建六邊形自適應層次網格(Li et al., 2024 International Journal of Geographical Information Science TGIS),以及2023年10月主辦的“一帶一路”地區昆蟲多樣性格局評估與智能監測體係關鍵技術培訓班,研究團隊正在以“SITE-100”國際大科學計劃為平台,聚焦昆蟲標本高效采集與高質量監測、人工智能識別、地理大數據高效處理、生物地理學理論等多個發展方向,向著“推動經典分類學向下一代分類學”這一宏大的科學目標積極邁進。同時,積極開展國際交流與合作,推動在昆蟲多樣性格局評估、昆蟲智能監測體係等方麵技術標準體係的形成,為應對全球生物多樣性危機、破除單一國家無法解決的生態矛盾、踐行人類命運共同體的全球價值觀注入新的動力。

這些工作獲得了科技部國家重點研發計劃、國家科技基礎資源調查項目、國家自然科學基金委、東北亞生物多樣性研究中心、貴州省科技計劃項目、第二次青藏高原科學考察研究計劃、中國科學院PIFI計劃、安徽省高校傑出青年項目等項目的資助。

必威精装版app西汉姆联 /北京幹細胞與再生醫學研究院顧奇團隊分別聯合澳大利亞伍倫貢大學Jun Chen教授、Gordon Wallace教授和中國科學院網絡中心大數據知識工程研發團隊杜一、崔文娟研究員以及必威精装版app西汉姆联 ...

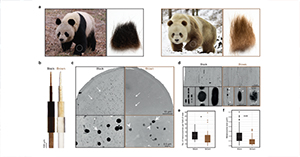

必威精装版app西汉姆联 、江西農業大學魏輔文院士研究團隊長期關注秦嶺野生大熊貓中出現的罕見棕白毛色表型,利用在佛坪自然保護區長期收集的野生大熊貓的生態學和遺傳學數據及圈養繁育信息,建立了與棕色大熊貓七...

氣候變化對全球生物多樣性和生態係統功能構成嚴重威脅,包括物種的存活率下降、病原體的流行增加以及物種滅絕的風險提高。變溫動物受其生理特性的影響,成為氣候變化過程中最受脅的類群之一。