【新京報】北京監測鳥類用上人工智能,科技助力生物多樣性調查:聲紋智能監測黑科技可識別800種鳥鳴

今年8月,北京麋鹿苑一塊草坪上,鳥的種類被鳥類智慧監測係統識別了出來。A10-A11版圖片/受訪者供圖

鳥類智慧監測係統對翠湖國家城市濕地公園的鳥類進行識別。

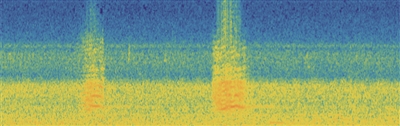

蒼鷺的叫聲轉為頻譜後的可視化聲紋圖。

基於聲紋與影像的生態智能感知係統,實時感知、實時識別、實時分析。

布設在野外的聲紋智能監測設備。

北京麋鹿苑的一片草坪上,停落著十幾隻鳥。紮堆兒的鴻雁埋著頭認真覓食,體型碩大的東方白鸛邁著兩條長長的紅腿優雅地散步,灰色羽毛的蒼鷺伸長了脖子東張西望。這樣一幅畫麵出現在中科院半導體所研究員鑒海防的電腦屏幕中,每隻鳥都被一個紅框圈住,上方是人工智能識別出來的鳥的種類。

在溫榆河公園的雁鳴島,幾聲清脆的鳴叫聲劃破天際,不遠處的濕地蘆葦叢在不停搖擺,從中飄出嘰嘰喳喳的聲音。遊客舉目循聲卻看不見它們的蹤影,而在中科院必威在线网址 林聰田博士的監控大屏上,已經滾動彈出“蒼鷺”和“棕頭鴉雀”字樣。原來,這些聲音已經被布設在溫榆河公園的聲紋傳感器探測到,並實時識別、回傳到了雲端監測係統。

北京市是世界上生物多樣性最豐富的大都市之一,由於處在東亞-澳大利西亞候鳥遷徙通道上,每年春秋兩季,大量的候鳥在遷徙時會途經這裏。眼下正值候鳥遷徙季,新京報記者了解到,最近一年,一大批智能監測設備已在北京各區鋪開,通過科技手段助力鳥類監測。

智慧監測係統將鳥類生活習性納入考慮

位於海澱區的翠湖國家城市濕地公園,現在迎來了一年中最美麗的季節。成群的候鳥飛掠水麵,以彩葉林為背景留下倩影。目前這裏觀測記錄到的鳥類達到278種之多。

公園一、二期麵積為157公頃,為了更好開展監測和保護,監測員每天都要掛著沉甸甸的望遠鏡、拿著計數器和錄音筆走上2-3公裏,記錄鳥類的種類和數量。在海澱區濕地和野生動植物保護管理中心的支持下,從去年開始,軟硬件一體化的智能監測設備在這裏啟用,通過連接公園攝像頭,實現用人工智能識別鳥類。

中國鳥類超過1400種,北京野生鳥類已達到503種之多。這些美麗的精靈中,不乏樣子獨特、讓人過目難忘的種類,但也有一些鳥外觀相似,隻有鳥類專家才能將它們一一分清。那麼,它們會難住人工智能嗎?

“研究人工智能計算機視覺的人,通常把鳥類識別作為驗證算法的一個手段。因為鳥的種類多,相似度高,能夠很好地體現算法的水平和能力。”鑒海防說,他的團隊較早地將研究應用到實際中,基於AI技術開發了鳥類智慧監測係統,並首先在翠湖國家城市濕地公園開展了應用驗證。

與拍一張清晰照片上傳進行識別不同,係統要對自然環境中的鳥進行長周期實時識別,這並非易事。鳥的動作姿態、是否被樹葉草叢遮擋、距離遠近、光線明暗等,都會對識別精度造成影響。“我們用兩種方法提升精度。一是收集更多的數據對模型進行訓練,再就是和國內研究鳥類的專家合作,將他們的經驗和知識融合到算法中。很多鳥的外表差異並不明顯,就結合它們的行為特征等進行多模態識別。

他舉例說,普通鸕鶿和蒼鷺外觀上有幾分相似,對其進行識別時,係統會將它們的生活習性納入考慮。比如,蒼鷺經常停棲在水邊“靜候捕食”,而普通鸕鶿喜歡在水中“遊泳潛水”。“我們不斷把動物的知識融入係統中,讓數據和知識雙輪驅動。”鑒海防笑稱,由於天天看鳥、請教鳥類專家,研究芯片的他仿佛也成了半個專家。

每天,監測係統會自動向管理人員發送一份監測日報。過去一天中,監測到的鳥的種類、數量、分布情況一目了然,大大降低了人工成本,提高了工作效率。

最近,在懷柔區園林綠化局的支持下,這套係統也在懷柔水庫上線,用來監測在北京過冬的大天鵝等候鳥,記錄它們的生活習性和遷徙規律。鑒海防說,目前在一些示範點,科研人員會對景區原有攝像頭進行升級,提升其分辨率和變焦的倍數,使其看得更清楚。大多數景區信息化建設比較完善,有現成的網絡,隻需要將攝像頭接入設備即可,一台設備可以接入景區的8個攝像頭,係統識別的準確率可以達到90%以上。

“黑科技”為生物多樣性調查提供幫助

有的鳥類匆匆掠過,沒有留下有效影像,或者藏在林中,隻聞其聲。針對這種情況,科研人員還開發了聲紋智能監測係統,適用於更加複雜的場景。

在密雲區臨近白河峽穀的龍雲山景區,一個灰色設備掛在3米多高的杆子上。設備中的聲音傳感器收錄環境中的聲音,傳到邊緣計算設備,通過模型識別出聲音類別,再回傳結果到服務器,由服務器進行進一步的分析應用。如果鳥鳴聲響亮,設備可以識別200米範圍內的鳴叫聲。

聲紋智能監測係統研發團隊的負責人是中科院動物所博士林聰田。他向記者展示了兩段10秒的錄音,蒼鷺的叫聲洪亮、脆生生的,中華攀雀的叫聲則“秀氣”很多,尖銳短促。兩種鳥類的叫聲聽起來有很大差異,將聲音轉為頻譜後,可視化的聲紋圖也迥然不同。

今年5月,林聰田團隊與密雲區園林綠化局建立了監測示範點,該點已經錄製了接近2萬條有效聲音,初步識別出80多種鳥類。“以往,鳥類監測人員每隔兩天進行樣線調查,在這一區域隻監測到了60多種鳥。”密雲區園林綠化局調查隊隊長張德懷說,智能識別是密雲鳥類調查手段的重要補充。

除了密雲龍雲山這樣的林地生境,研究人員還在翠湖濕地公園北邊的農田生境、永定河公園和溫榆河公園濕地布設了10多套設備。“尤其是在溫榆河公園朝陽示範區,目前有3台聲紋設備在進行監測,為前不久剛剛做完的公園生物多樣性調查提供了很大幫助。”林聰田說。

被網友們稱為“網紅公園”的溫榆河公園是北京重點生態工程,肩負著生態係統修複重任,因而對生物多樣性非常重視。林聰田說,此次示範區生物多樣性調查中,除了傳統的人工調查外,還布設了聲紋和影像監測設備,進行24小時監測,僅靠3台聲紋設備就采集了4萬多條有效聲音記錄,識別出94種鳥類,占此次本底調查鳥類總數(175種)的54%。

與在深山老林中監測鳥鳴聲不同,城市公園中的雜音會影響設備識別的精度。“鳥類聲音多種多樣,什麼樣的傳感器適合於監測鳥類聲音?在設備研發上,我們前期做了大量研究工作,與設備生產企業深度合作,才研發出了適用於複雜環境中錄製鳥類聲音的傳感器。”

和圖片識別類似,聲音識別在遇到叫聲相似的鳥類時也存在識別困難。除了采用傳統方法對相似物種加大訓練樣本、提取更加精細特征外,動物所研究團隊還創新地提出生態領域模型和聲紋模型一起構建聯合模型的識別方案。“這可以大幅提升識別準確率,但需要針對不同位點進行模型定製。”林聰田說。

他說,目前係統可以識別的鳥類物種超過800種,基本滿足對常見鳥種的監測。對於不在識別模型中的物種,聲紋模型首先會識別出是不是鳥類聲音,經過專家確認物種種類後,再放回到係統中進行進一步的訓練升級。

識別係統可用於“雲科普”和“雲觀鳥”

張懷德已經在園林行業工作了29年,在他看來,科技手段解決了一線監測人員遇到的難題。“以往人工監測依賴於經驗,但有的一線人員專業水平不足,無法直接識別看到的鳥類或者聽到的鳥鳴,還可能出現識別錯誤的情況。智能係統則給出了標準化的監測方法。”

他說,以往紅外相機拍到的照片有上千張,很多是沒有拍到動物的“廢片”,智能係統則可以將含有動物的照片篩選出來,大大節省了人力。

北京市海澱區濕地和野生動植物保護管理中心副主任劉穎傑說,設備能夠24小時源源不斷回傳有效數據,即便刮風下雨也不間斷。受限於財力和人力,這是人工監測很難做到的。另外,對於監測員劃船才能到達的鳥島等地點,如能布設設備進行智能監測,顯然將更加便利。

“人工智能和專業人員相輔相成。”鑒海防說,如果係統發現稀有或者識別不出來的鳥類,會拍攝視頻並進行事件報警,通過專家進行人工二次校驗,經過校驗的數據又可以幫助係統優化性能。“稀有物種經過時,很難恰巧偶遇監測人員在工作,所以,係統的全天候監測,對於珍稀物種的發現將起到非常關鍵的作用。”

林聰田說,目前他們已經監測到了一種在南方分布的鳥類的鳴叫。“如果後續可以拍到這種鳥的圖片,就可以確定這種鳥確實已經在北京出現。”

科研人員和智能係統的使用者雙方都強調了一點:長時間監測能夠真正反映生物多樣性隨時間變化的情況。以往工作人員在候鳥遷徙季集中進行生物多樣性調查,數據並不完整,而智能係統長期運行,監測結果自然可以更準確地反映鳥類的遷徙規律和生活習性。

識別係統也可以用於“雲科普”和“雲觀鳥”。“我們曾經拍到了很有意思的畫麵,比如普通鸕鶿叼著很長的柳樹枝在水麵玩耍;鴻雁繁殖季時,鴻雁‘爸爸媽媽’帶著‘小寶寶’覓食的溫馨場景。”鑒海防說,由於係統有識別功能,沒有鳥類知識的遊客在景區大屏幕或者微信公眾號上看到視頻,就可以了解這些鳥類的名稱,“而不是簡單看個熱鬧”。

智能設備監測種類將擴展到鳴蟲、兩棲類

未來,智能係統的應用範圍還將拓展。

鑒海防說,除了北京,鳥類智慧監測係統還在江西鄱陽湖、雲南昆明、山東黃河三角洲國家級自然保護區開展應用示範。

鄱陽湖是當今世界上最大的白鶴、鴻雁、小天鵝種群越冬地,是東方白鸛、白枕鶴主要越冬地,也是大量珍稀候鳥的重要遷徙通道和停歇地。每年10月,大批候鳥陸續到此過冬棲息,隨著候鳥數量的不斷增加,候鳥監測壓力增大。此時,智慧監測係統就可以助力關鍵大群候鳥的數量統計和白鶴等珍稀物種的活動節律研究,提升候鳥監測效率。

“近年來,大家說每年有4萬隻紅嘴鷗飛到昆明越冬,但數量具體是多少?在雲南的昆明翠湖公園,我們和中科院昆明動物所的李維薇團隊開展合作,使用鳥類智慧監測係統,可以實時監測鳥類數量,相當於每天給居民提供類似天氣預報的觀鳥預報。”他說,這個設備今年冬天即將上線,遊客在公園門口就能了解到園內有多少隻紅嘴鷗。

山東黃河三角洲是國家一級保護動物——東方白鸛在全球最大的繁殖地,為了讓它們更好地在這裏“安家落戶”,人們建起了高大的人工巢。通過人工巢上的高清攝像頭和鳥類智慧監測係統,可以更準確地監測候鳥種群變化和遷徙動態,並實時掌握東方白鸛等的完整成長過程和生活行為節律。

林聰田告訴記者,截至目前,聲紋智能監測係統已經在北京多個區采集了近10萬條有效聲音數據,監測並記錄到200多種鳥類的鳴叫聲,這將有力支撐這些區域的生物多樣性本底調查與長期監測活動。下一步,係統將擴大識別類型,從監測鳥類逐步擴展到蟋蟀等鳴蟲、青蛙等兩棲類和獸類,以覆蓋更多物種。

另外,係統還將擴展應用範圍,比如通過聲音監測了解物候,即動植物和天氣等隨季節變化的周期性自然現象。“這是一個很重要的應用場景,比如北京的布穀鳥什麼時候開始叫?什麼時間逐漸不叫了?以此就能得出物候規律。聲紋識別是未來生物多樣性和動物物候監測的新方向和新突破,有著廣闊的應用前景。”林聰田表示。