劉宣團隊揭示外來動物和本土動物麵對極端天氣的響應差異

外來物種入侵和氣候變化是全球生物多樣性的重大威脅,探討兩者間互作過程和聯合風險對製定外來種防控和本土種保護策略至為關鍵。需要特別指出的是,氣候變化不僅指平均溫度或降水的改變,近年來頻次和強度都不斷增加的極端天氣事件(如熱浪、寒潮、風暴、洪水和幹旱等)已成為氣候變化的重要形式,受到學界和公眾的廣泛關注。雖然圍繞本土物種和外來物種對各類極端天氣的生態、行為和進化響應已開展了大量研究,但至今尚未得出不同動物類群在不同極端天氣作用下的普適性規律。前期基於外來物種入侵成功機製的研究發現,外來物種通常能快速適應新環境下的選擇壓力,表現出比本土物種更高的表型可塑性;同時,在幹擾生境中本土物種的種群數量下降甚至區域滅絕會為外來物種創造更多的空缺生態位以促其入侵;而且,相比本土物種,外來物種通常具有更快的生長速度、更強的競爭能力和更好的種群恢複力。因此,理論上外來物種與本土物種在麵對極端天氣時可能會表現出更低的敏感性,但該理論假設從未在全球尺度、跨越陸地、淡水和海洋不同生態係統、覆蓋不同極端天氣類型和響應指標、在不同動物類群和生物地理區係中得到綜合性的驗證。

為此,必威精装版app西汉姆联 劉宣研究團隊構建了過去70年涵蓋陸地、淡水和海洋共17個綱187種已建群外來物種和1852種係統發育關係相近的本土物種在熱浪、寒潮、風暴、洪水和幹旱等極端天氣事件下貫穿動物個體表型、生活史特征、行為、種群分布、種群數量以及種群恢複力的全球響應數據集(圖1)。

基於此數據集,研究團隊首先在整體上發現外來動物和本土動物對各類極端天氣的響應模式的確存在差異:外來動物和本土動物對不同生態係統中極端天氣的正響應、負響應和中性響應的占比顯著不同,表現在外來動物的正響應占比高於本土動物(圖2),這預示著外來動物相比本土動物對極端天氣可能具有更低的敏感性。

但該整體響應差異可能僅反映了外來種和本土種的研究樣本在不同動物類群、不同生態係統類型、不同生物地理區係、不同極端天氣事件及不同響應指標中的分布差異。為此,團隊進一步應用多水平混合效應整合回歸分析,在控製不同情景下的樣本偏倚和變量間交互效應基礎上,更加精細的量化了外來動物和本土動物對極端天氣的響應差異。研究結果仍然支持我們的理論預測:整體上,外來動物對極端天氣的弱敏感性普遍存在於陸地、淡水和海洋生態係統;在不同極端天氣類型層麵,僅有外來陸生動物對熱浪事件、外來淡水動物對風暴事件表現為負響應,而本土陸生動物對熱浪、寒潮、幹旱,本土淡水動物對熱浪、風暴、洪水和幹旱均表現出負響應,海洋動物中除本土貝類和珊瑚對熱浪呈現負響應外,其他外來和本土類群對各類極端天氣均不敏感(圖3)。

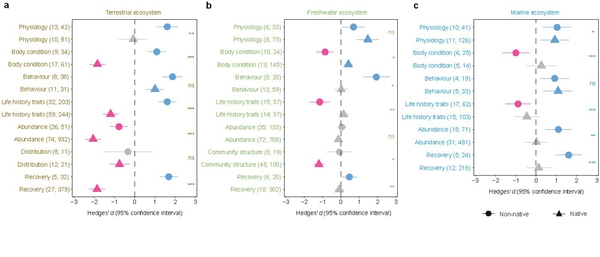

在響應指標層麵,本土陸生動物的體型、生活史特征、種群分布、種群數量、種群恢複力、以及淡水動物類群的群落結構均表現出負響應,而外來動物中,除陸生類群在種群數量、淡水和海洋類群在體型和生活史特征表現出負響應外,其他觀測指標如生理、行為、種群分布、群落結構等在各類生態係統中均表現出弱敏感性;需要特別指出的是,外來動物的種群恢複力在各類生態係統中均表現出對極端天氣的正響應,這說明外來動物在經曆極端天氣後能夠表現出比本土動物更快的種群恢複能力(圖4)。

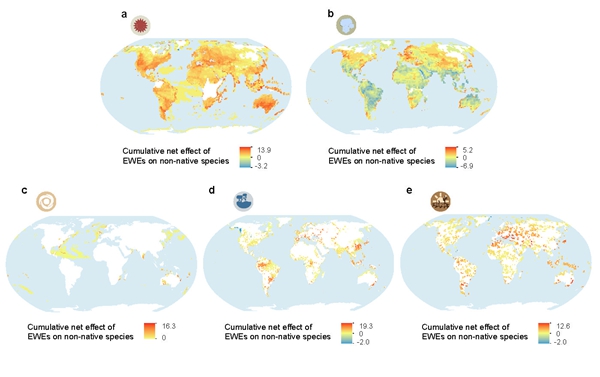

為探索外來物種入侵和極端天氣可能產生的聯合風險,研究團隊在上述不同動物類群對各種極端天氣敏感性的分析結果基礎上,進一步基於每種外來物種對不同極端天氣的正向、負向和中性響應比例,計算出各物種對不同極端天氣的淨響應比例,同時基於控製在不同生物地理區係研究樣本偏差的生態位模型方法,預測了不同外來物種的空間適生區域,並與極端天氣發生熱點區域進行疊加分析,累計篩選出6個海域、6個淡水域和13個陸域極端天氣可能會促進外來動物入侵的風險規避熱點(圖5),這些區域主要包括北美、拉丁美洲、地中海、南非、東亞、東南亞、澳大利亞西南部和新西蘭、太平洋西海岸及島嶼、和北大西洋海域。

綜上所述,該項工作在全球尺度開展了跨生態係統-多類群-覆蓋不同極端天氣類型和響應指標的綜合性研究,揭示了外來動物相比本土動物在極端天氣脅迫下表現出較低敏感性的普適性規律,並預測了外來動物入侵與極端天氣互作可能對生物多樣性產生的雙重挑戰。近年來,我國外來物種入侵數量呈上升趨勢,同時各類極端天氣如東南沿海地區的台風事件、西南地區的熱浪事件、華北地區洪水事件以及西北地區的寒潮和幹旱事件等均呈現增加態勢,該項研究為應對外來動物入侵與極端天氣協同作用下的風險管控和生物多樣性保護策略提供了基礎科學依據。

該項工作於北京時間2023年11月7日在線發表於《自然 生態與進化》(Nature Ecology & Evolution)。必威精装版app西汉姆联 博士後顧世民和碩士研究生戚天怡為論文共同第一作者,劉宣研究員為論文通訊作者。美國聖母大學Jason Rohr博士參與了此項研究。Nature Ecology & Evolution同時為本文配發了評述文章(News & Views)。澳大利亞悉尼大學動物入侵生態學與保護生物學Tim Doherty博士認為,雖然極端天氣對動物的影響廣受關注,但在此之前從未有一項工作通過定量的方式去揭示不同動物類群在各類生態係統中對不同極端天氣的響應規律。這項研究通過令人印象深刻的廣泛數據集,從本土物種和外來物種對極端天氣的暴露性對比檢驗、基於實驗和觀測案例的薈萃分析、以及外來物種潛在入侵風險和極端天氣發生熱點的空間疊加三方麵開展了研究,結果發現的外來動物對各類極端天氣的響應方式為未來的氣候變化效應預測提供了一條富有成效的探索之路。

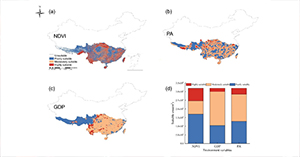

這項工作得到第三次新疆綜合科學考察、國家自然科學基金、中國科學院青年創新促進會等項目支持,在此一並致謝。

論文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41559-023-02235-1

圖1 外來動物和本土動物響應極端天氣事件的研究樣點的地理分布和類群組成

圖2 外來動物和本土動物在各類生態係統中響應極端天氣事件的效應值分布

圖3 外來動物和本土動物響應極端天氣事件的平均效應值和置信區間

圖4 外來動物和本土動物對極端天氣事件不同響應指標的平均效應值和置信區間

圖5 外來動物適生區與極端天氣發生熱點的空間疊加風險

人類活動和氣候變化加速生物多樣性的減少,導致物種範圍的轉移、收縮和擴張。在全球範圍內,人類活動和氣候變化已對生物多樣性構成了嚴重威脅,目前已導致全球522種靈長類動物中約68%的物種麵臨滅絕風險。

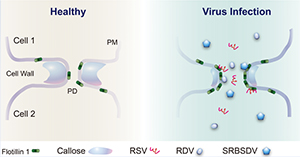

植物病毒素有“植物頑疾”之稱,每年引起全球作物經濟損失高達4000億元。水稻作為人類重要的糧食作物之一,供給全世界一半以上的人口,主要種植於亞洲、非洲和南美洲等地區。